危险场景“机器人先行” ,工业机器人有望率先形成商业闭环

工业机器人因场景相对标准化、技术成熟度高,有望率先形成商业闭环。

“在一场消防演习中,某大型石油化工厂模拟突发危险化学品泄漏并引发燃烧的情况,“在可能爆炸的巨大风险下”,现场人员紧急撤离、贴地避险,而“小黄人”(消防灭火侦查机器人)却勇担重任,持续坚守岗位。它在外围进行喷水冷却、对现场进行排烟解毒,凭借顽强的“工作”,最终将温度和毒气浓度降至安全线以下,成功化解“危机”。

在2025世界机器人大会上,中信重工(601608.SH)将“小黄人”带来参展,展现特种机器人“国家队”的强大实力。

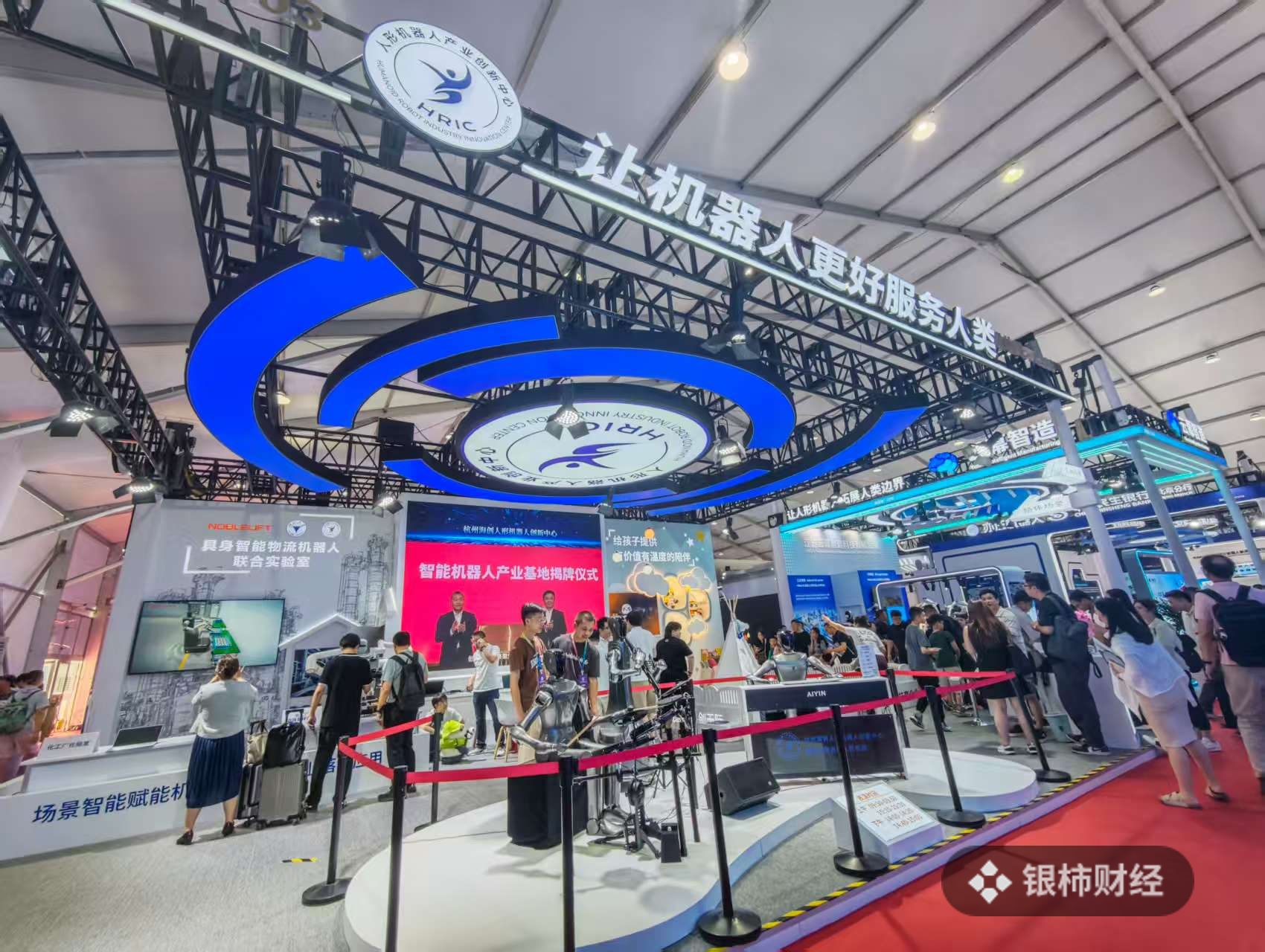

从特种机器人在危险领域的英勇表现,到工业机器人在产业升级中的强大推动,再到未来机器人场景应用的无限可能,在科技浪潮奔涌向前的当下,机器人产业正以蓬勃之势重塑着各个领域的格局。2025世界机器人大会作为行业风向标,全面呈现了机器人产业的最新技术成果和发展趋势,其中工业机器人因场景相对标准化、技术成熟度高,有望率先形成商业闭环。

“小黄人”危险场景显身手

在8月8日-12日举行的2025世界机器人大会期间,中信重工“机器人军团”受邀亮相展会,特种作业、安防巡检、应急救援等多品类机器人及专项解决方案集中登场。

中信重工开诚智能营销总监刘立志对财闻表示,公司作为特种机器人领域的领军企业,目前已在应急救援、消防、石油石化巡检以及矿山水利等多个领域实现了机器人的全面布局与应用。公司的机器人产品,聚焦于危险场所的应用,尤其擅长在易燃易爆等高风险环境中作业。这些机器人能够替代人工,深入危险区域或复杂环境执行巡检任务,有效降低人员安全风险。

在众多参展产品中,新型轨道式巡检机器人依托多模态感知系统与多维度数据分析技术,构建“感知-决策-执行”闭环具身智能体系,可替代人工全面采集设备信息、精准检测环境异常,广泛应用于矿山、冶金、管廊、港口、数据中心等场景。四足巡检机器人搭载智能巡检系统和即时定位系统,实现厘米级环境建模和自主智能巡检,为安全生产、消防与应急救援保驾护航。船舶清舱机器人主要应对港口干散货码头船舶清舱需求,实现煤炭、铁精粉、石沙建材等物料的智能无人清舱作业。

刘立志还提到,中信重工开诚智能的机器人具备出色的环境适应能力,无论是复杂地形还是特殊环境,都能应对自如。产品设计多样,包括轮式、履带式以及足式等多种类型,以满足不同场景下的作业需求。目前,公司的消防机器人已在实战救援中发挥了千余次的重要作用,巡检机器人也得到了企业的广泛认可,它们能够替代人员进行现场巡检,及时发现并报告故障,为企业的生产安全保驾护航。

然而,特种机器人领域还面临着诸多挑战。与固定生产线上的作业机器人不同,特种机器人需要适应各种复杂多变的环境,如工厂、油库、高楼大厦等。特别是在易燃易爆的石油石化企业,机器人需要应对有毒有害和易燃易爆气体等极端条件。因此,刘立志表示,公司需要不断努力完善机器人在各种场景下的应用能力。随着企业的发展,公司在原有应急救援市场的基础上,继续深耕石油石化等大客户市场,实现了稳步增长。同时,近年来公司还积极拓展水利、风电等新领域,铁路等行业也逐渐对公司的机器人产生了新的需求,这成为企业发展新的增长点。

工业机器人“队伍”不断壮大

工业机器人作为机器人产业的重要组成部分,通过自动化执行焊接、装配、搬运、喷涂、检测等重复性、高精度或危险任务,显著提升了生产效率,降低了人工成本和工伤风险,并能在恶劣环境下持续工作。这些明确的市场需求,使得工业机器人生产队伍不断壮大。

根据国际机器人联合会的数据,全球工业机器人安装量持续增长,中国连续多年成为全球最大的工业机器人市场。未来,随着技术的不断进步(尤其是AI、传感器、柔顺控制)和成本的持续下降,机器人将在工业领域的渗透率进一步提高,应用场景会更加丰富和智能化,从单一工位自动化向整厂柔性自动化、智能化生产系统发展。人机协作将成为常态,机器人将扮演更重要的“助手”和“伙伴”角色。

在此次展会上,众多企业展示了其先进的工业机器人产品。作为“人形机器人第一股”的优必选(09880.HK),此次带来了7月刚发布的全新一代工业人形机器人Walker S2,其身高1.76米,拥有52个自由度和工业级灵巧手,通过群脑网络2.0+智能体技术Co-Agent构建AI双循环,具备国内首个端到端“类人眼”双目立体视觉感知;采用拟人化设计,可在0-1.8米全空间稳定搬运15公斤负载,完成灵活摸地、极限下蹲、远距离抓取等高难度动作,腰部能±162°灵活旋转,借助刚柔异构材料复合应用实现高强度轻量化工业级本体设计,可2m/s高速拟人行走。同时,Walker S2作为全球首款具备自主换电能力的人形机器人,展示了热插拔自主换电技术,其首创的双电池动力平衡技术确保换电时持续供电,标准化电池仓快换技术实现快速对接定位,高精度双臂协同换电技术保障操作可靠性,该革命性能源管理系统使其3分钟即可完成自主换电,配合7x24小时不间断作业能力,开创了人形机器人能源管理新标准,为工业级连续作业提供关键解决方案。

优必选研究院副院长兼人形机器人科学家郑宇对财闻表示,优必选自去年起便着手针对工业场景展开战略布局,并推进实际测试落地工作。自去年至今,历经第一代与第二代产品的布局实践,优必选积累了海量工业场景数据,并据此训练出适配不同需求的视觉感知及控制模型。目前,这些模型已能高效应对搬运、分拣等典型工业场景任务。基于当前进展,预计今年下半年及明年年初,优必选将具备在工业场景中实现大规模部署的能力。

另外,此次展会中海克斯康推出的人形机器人AEON在中国首次亮相,展示了人形机器人在工业场景落地的海克斯康答案,推动人形机器人真正成为可落地的生产力。针对中国企业数字化转型的共性需求,海克斯康打造了AI+工业软件生态平台,将海克斯康108类、几百款工业软件逐步部署在云端,企业通过按需付费的方式,无需繁琐的软件安装和配置,线上即可轻松完成项目设计、生产等产品全周期的数字化管理,推动数字化转型,帮助广大的企业以低门槛、轻量化的方式抓住人形机器人发展的窗口期。

海克斯康制造智能大中华区市场负责人胡志成表示,要实现人形机器人的大规模落地,高精度、小型化的核心零部件批量制造是关键挑战。海克斯康可以提供从设计仿真到制造检测的全生命周期数字化解决方案,为人形机器人注入可靠性基因。这次我们带来包括全球最高精度的三坐标测量机、性能最佳的便携式测量机等,重点展示了固定式超高精度到便携式高精度检测再到逆向工程的高精度解决方案。

商业闭环或在工业场景率先“撞线”

展望未来,机器人场景应用将不断扩大,工业应用人形机器人备受看好。随着人形机器人硬件技术的快速发展,市场对机器人的关注点也逐渐从“能不能动”到“能不能使用”,东方证券认为,工业端的人形机器人有望率先形成商业闭环。

原因在于,工业场景有望早于服务场景形成商业应用。首先,服务领域的工作非标程度大,对于机器人的理解和泛化能力要求很高,而工业场景相对标准化,所以更有希望率先落地。其次,在大多数情况下服务机器人的工作对象是人,法律法规的要求会更加严苛,还需要通过更多的验证,而工业场景的工作对象主要是物,其要求也会相对降低。最后,服务领域对就业拉动较大,更应该作为人工的补充而不是人工的替代。从工业场景看,人形机器人可以从事枯燥或影响人类健康的细分工作,因此工业应用有望最早成为人形机器人落地的商业化应用。

胡志成表示,海克斯康将继续坚持四大核心战略,与中国市场同频共振。首先是“Glocal”战略,将不断引入全球领先技术,通过“引进-消化-再创新”的路径,打造本土化解决方案,支持更多中国本土企业在新领域、新赛道跑出加速度,赋能中国经济实现高质量发展。其次是推进生态共建平台战略,打造AI+工业软件云平台、慧质云、育人平台等,与合作伙伴共建生态提供线上+线下一站式服务模式,赋能传统行业深度转型升级与新兴产业快速发展。此外,积极推动以质量为核心的智能制造,实现覆盖从设计、制造到质量管理等全生命周期闭环管理。最后,坚持推动可持续战略,致力于研发绿色、低碳的智能制造技术,加速客户数字化转型与驱动自身运营的可持续。

刘立志也表示,从特种机器人细分领域来看,未来发展空间极为广阔。过去,受技术限制,采用传统检测手段,如固定安装传感器,而如今机器人可实现全方位巡检,有效弥补了传统方式的不足。目前还有诸多新兴细分行业存在需求。例如,水利行业在坝体检测、城市水厂巡检等方面有新应用;铁路行业对机器人巡检需求巨大且量级可观;风电领域在塔筒配电及主机巡检等方面也有大量需求。此外,水厂及特殊环境的清淤等细分领域,也亟待开发各类机器人进行作业。

郑宇谈到,在工业场景中,仍有为数众多的工人从事着重体力劳动,涵盖搬运、物流、分拣等工作环节。人形机器人在此类场景中具备广阔的应用前景与巨大发展机遇。除人形机器人外,优必选还拥有其他类型的物流机器人,如赤兔物流车等。当人形机器人与ATV等设备相结合后,便可与这些物流车实现高效联动,进而真正达成工业厂区内的全程无人物流作业。除物流场景外,物料分拣以及简单装配等领域,均为极具实际价值的机器人应用落地场景。

郑宇还说,实际上,每一个应用落地场景都充满挑战,因为真实场景往往具有极大的不确定性。即便是在看似简单的搬运场景中,也需要应对不同规格、尺寸、材质、重量以及摆放方式的料箱。因此,在应用落地过程中,需要持续收集数据,不断优化提升模型性能,方能实现稳定可靠的落地部署。

财闻从北京人形机器人创新中心(国地共建具身智能机器人创新中心)了解到,北京人形推出“千台机器人真实场景数据采集计划”,构建全链路的数据驱动引擎。这是业内首个千台级规模的真实场景数据采集计划,通过搭建远程遥操作中心,让千台机器人走出实验室,深入工厂车间、物流仓储、酒店商超等真实工业场景,在执行实际作业任务的同时,持续采集多模态交互数据。与实验室场景不同,真实场景的环境变化、人为扰动、突发状况等因素,为具身智能模型提供了更加丰富、真实的训练素材。这种“边作业、边采集”的创新模式,不仅解决了具身智能发展面临的高质量数据稀缺难题,更构建起规模化数据飞轮,加速模型迭代优化,推动整个行业向“数据富集”跨越,为具身智能产业化落地奠定坚实的数据基础。

财闻APP

财闻APP